«Aus einem deutschen Lied geschnitten» – das ist eine Serie von kurzen Texten, jeweils kombiniert mit einem Musikvideo. Von einer Liedzeile ausgehend, streift Georg Klein durch ganz unterschiedliche Landschaften. Es geht um den Reiz des Nichtstuns, um Film- und andere Küsse und die unheimliche Präsenz des Brillenmanns. Es geht um Erde, Feuer, Wasser und Luft, ums Tanzen – und auch um die Transparenz von Stubenfliegenflügeln.

Die musikalische Begleitung der Textminiaturen ist exquisit. «Deutsches Lied», das ist bei Georg Klein ein weites Feld: Marlene Dietrich und Rammstein, Georg Kreisler und Großstadtgeflüster, nicht zu vergessen die Elektroavantgardisten Kraftwerk (mit einer sensationellen Erstklässlerversion von «Roboter»).

Kurz: Georg Klein macht Text und «Musik / Da bleibt dir die Luft weg» (Ilse Werner).

Es gibt Tätigkeiten, bei denen derjenige, der sie eine Kunst nennt, Gefahr läuft, entweder für einen Spötter oder für einen Banausen gehalten zu werden. Wer dem Kunstturnen oder dem Eiskunstlauf allen Ernstes einen ähnlichen ästhetischen Rang einräumt wie dem klassischen oder dem modernen Ballett, wird bei Kennern der Tanzkunst nur ein mitleidiges Kopfschütteln ernten. Und falls einer die Witze, die unsere sogenannten Comedians im Fernsehen reißen, begeistert in die Nähe literarischer Meisterschaft rückt, kann er dies bestenfalls ironisch meinen.

Irgendwo in diesem zwielichtigen Gelände, wo man über ein artistisches Können staunt und törichterweise Gefahr läuft, die verblüffende Kunstfertigkeit mit Kunst zu verwechseln, hat auch das Pfeifen seinen Platz. Und zumindest wenn das Lippenschürzen und Luftausstoßen Tonfolgen erzeugt, die den Verlauf einer Melodie nachbilden, ist das Musikhafte dieses eigentümlichen Lautgebens nicht zu bestreiten. Es scheint dem Singen eines Liedes zumindest vergleichbar.

Wer ein Lied gepfiffen erklingen lässt, nimmt dabei allerdings ein radikale Verkürzung in Kauf: Denn Worte lassen sich auf diese Weise natürlich nicht erzeugen. Das Pfeifen ist auf eine fast provokante Weise nonverbal. Unser Mundwerk, das mit Lippen, Zähnen und Zunge virtuos weiterverarbeiten kann, was ihm die Stimmbänder an Tönen zuspielen, muss beim Pfeifen auf die Vorleistung des Kehlkopfs völlig verzichten. Und die anatomischen Stellungswechsel, die im Schallraum der Mundhöhle die Schwingungswechsel erzeugen, sind so minimal, dass sie sich der Selbstbeobachtung des Pfeifenden weitgehend entziehen.

Wie wir diese Fertigkeit überhaupt irgendwann, stets erst nach dem Sprechen, erlernt haben, ist ein Mirakel. Und wer zu denen gehört, die partout nicht pfeifen können, hat irgendwann eine zweite Hilflosigkeit erfahren. Denn die anderen, die es unwillkürlich vermögen, sind meist nicht in der Lage, es ihm, dem Nichtpfeifer, auf eine einleuchtende Weise zu erklären und verspätet doch noch beizubringen.

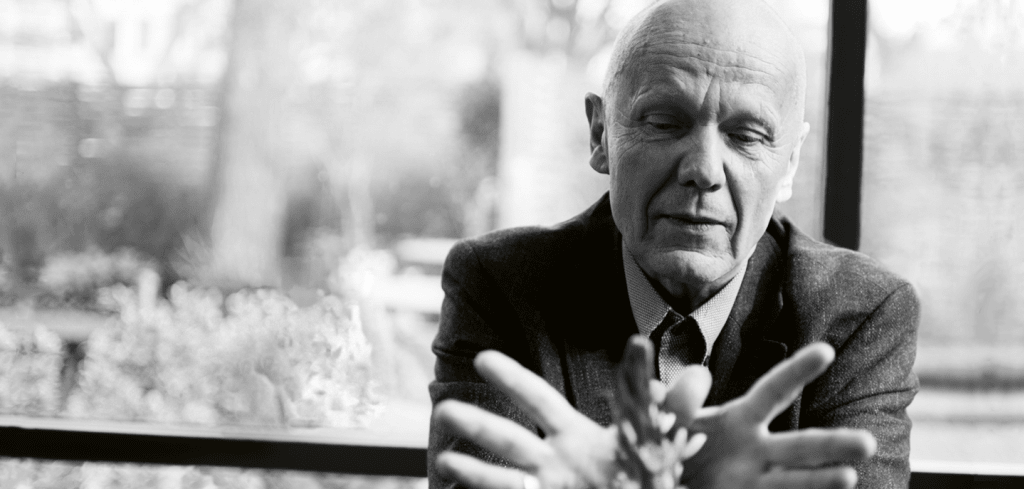

Was mich angeht, ich singe erwiesenermaßen sehr schlecht. Ich treffe die Töne, die eine einfache Melodie verlangt, allenfalls mit Glück. Die wenigen Male, bei denen mein Gesang technisch aufgezeichnet wurde, musste ich beim Anhören beschämt feststellen, dass es sich eigentlich nur um ein ungeschickt rhythmisiertes Sprechen handelt, um ein Brummeln rund um einen in der Höhe schwankenden Grundton. Damit das, was ich da von mir gebe, überhaupt als ein bestimmtes Lied erkennbar wird, braucht es den Wortlaut des Textes. Dessen Syntax zwingt meinem vermeintlichen Singen Dehnungen und Kontraktionen auf, die das Auf und Ab der angepeilten Melodie ungelenk karikieren.

Merkwürdigerweise kann ich aber ganz passabel pfeifen. Was meinen Mund dabei verlässt, klingt auf eine fast technische Weise rein, nur bei den sehr tiefen Tönen mischt sich ein nicht unschönes Rauschen zu. Die Höhe, die ich pfeifend erreiche, verblüfft mich, ebenso die Mühelosigkeit, mit der mir schnelle Tonfolgen gelingen. Und wo ich singend vergeblich ziele, treffe ich pfeifend fast wie von selbst.

Aber ich will nicht übertreiben. Vermutlich geht es allen, die einigermaßen pfeifen können, ähnlich. Und so gut wie keiner von uns käme auf die Idee, sich deswegen gleich in arger Egomanie für eine Art Kunstpfeifer zu halten.

Das Gegenteil ist der Fall: Während ich mich im Ungeschick meines Singens als ein angestrengt wollendes, aber peinlich scheiterndes Ich wiedererkenne, bin ich mir pfeifend auf eine kuriose Weise fremd. «Wer pfeift da eigentlich?», fühle ich mich versucht zu fragen, und als Antwort mag durchgehen: Auf jeden Fall ist es einer, der ein paar Atemzüge lang von jeder Wortkunst absieht und dabei ausgerechnet das Sehnsuchtsziel aller Literatur, die Musik, halb dilettantisch, halb ironisch zu umspielen vermag.

Für Rat aller Art danke ich Stephan Turowski und Wilko de Vries.