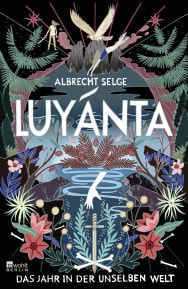

Bei einem Wanderurlaub in Südtirol erreichen das Mädchen Jolantha Rufe aus einer anderen Welt. Eine Gruppe von Murmeltieren bittet Jolantha, sie zu ihren Verbündeten zu bringen, die sich in schwerer Bedrängnis befinden: das alte, lange verborgene Volk der Fanesleute. Jolantha ist verblüfft, als sie erfährt, dass sie die Fanes-Prinzessin Luyánta sein soll, die das untergegangene Reich vor langer Zeit verließ. Ehe sie sich’s versieht, ist sie in abenteuerliche Kämpfe mit einem Feind verstrickt, der im Bund mit bizarren dämonischen Kräften ist. Denn in der Unselben Welt herrscht Krieg zwischen den Fanesleuten und dem Heer des grausamen Adlerprinzen ... Inspiriert vom Epos um das Fanesvolk der Dolomiten, entführt uns Albrecht Selge mit «Luyánta» in eine fantastische Welt. Die Geschichte eines besonderen Mädchens – und ein außergewöhnliches Abenteuer.

DAS INTERVIEW

2016 ist Ihr Roman «Die trunkene Fahrt» erschienen. Vier ziemlich schräge Typen fahren in einem engen Fiat Panda durch Südtirol, trinken viel und reden ohne Unterlass: über Bach und Beethoven, Kant und Kafka, Laokoon, das Waldsterben, die Apokalypse. Nun sind Sie mit «Luyánta» wieder in Südtirol gelandet – mit einem Stoff, der nicht gegensätzlicher sein könnte. Albrecht Selge und Südtirol, was ist das für eine Geschichte?

Zunächst mal eine rein persönliche. Meine Frau ist Südtirolerin, das Pustertal die zweite Heimat meiner Familie. Ein wunderbarer Kontrast zu Berlin, wo wir sonst leben, gerade für unsere Kinder.

Aber Südtirol ist für mich auch ein großer Erzählraum, ein Land, überreich an Geschichte und Geschichten. Das Südende des deutschen Sprachraums, wie mein über 80-jähriger Schwiegervater gern sagt. Allerdings, wenn ich mit ihm auf Wanderungen bin und er mit alten Bergbauern plaudert, verstehe ich oft kein Wort! Manchmal liegt das dann nicht am urigen Dialekt (in den habe ich mich halbwegs eingehört im Lauf von zwanzig Jahren), sondern daran, dass sie Ladinisch reden – die uralte rätoromanische Sprache, die heute noch von einigen Zehntausend Menschen dort benutzt wird. Sie hat einen ganz eigenen Klang, beinah bizarr, wenn man sie zum ersten Mal hört.

Dann ist da auch das spannende Gebilde Südtirol, das so eine zerrissene Historie hat. Spielball zwischen dem deutschen und dem italienischen Faschismus, leidvoll. Aber heute ist das kleine Land auch eine Art Idealbild mit seiner weitreichenden Autonomie, mit dem Frieden, den das Land zwischen Österreich und Italien gefunden hat, in einem gemeinsamen «Europa der Regionen», wie man so schön sagt. Ich finde, das ist dort mehr als ein Schlagwort. Auch wenn es das andere natürlich auch immer noch gibt, den stumpfen Nationalismus aus der Mottenkiste des Grauens. Der ist nicht totzukriegen.

Und schließlich ist Südtirol einfach ein wunderschönes Land. Auch und gerade fernab der touristischen Klischees und des überdrehten Wintersport-Trubels. Sowohl «Die trunkene Fahrt» als auch «Luyánta» basieren zwar irgendwie auf persönlichen Südtiroler Erlebnissen. Das Erste auf einer wahnwitzigen Spritztour quer durchs Land (allerdings in keinem Fiat Panda). Das Zweite auf dem freien Fabulieren, das sich aus der Vertrautheit mit einer alten, richtig epischen Dolomitensage ergeben hat, die in Südtirol sehr bekannt ist. Allerdings, beides ist nun wirklich keine Regionalliteratur. Das wäre ja auch eine Anmaßung sondergleichen, wenn ich da eine Art Heimatliteratur produzieren wollte. Es geht ins Weite.